公開日 2024年06月14日

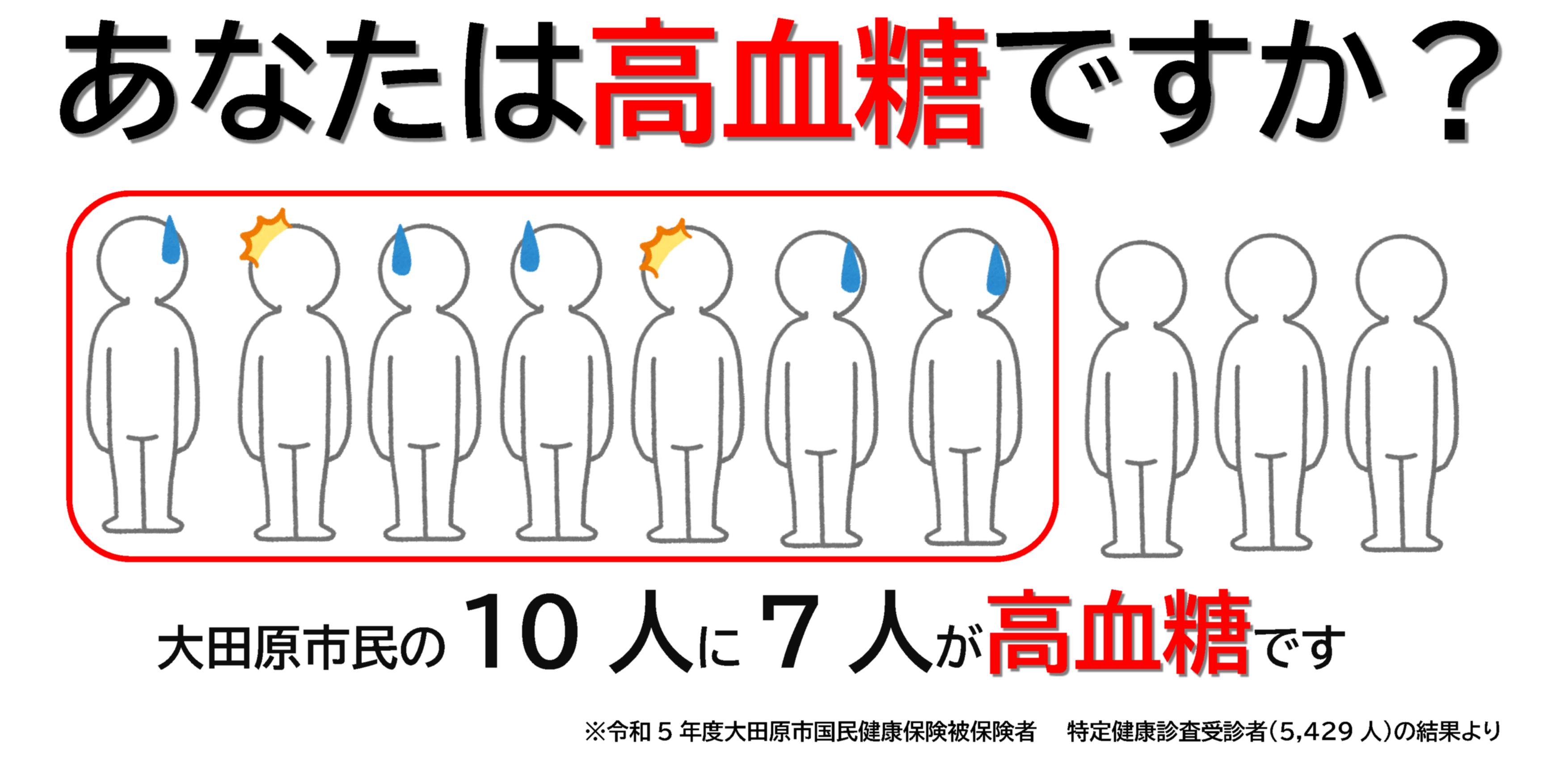

高血糖は大田原市全体の健康課題となっています。令和5年度の特定健康診査の有所見結果は、HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)が7割以上と高くなっており、栃木県・全国と比較して高い状況にあります。HbA1cは、過去1か月から2か月の血糖値の状態を反映しており、糖尿病の検査項目の1つです。

高血糖が進行すると、血糖値を下げるインスリンというホルモンが効きにくくなったり、出にくくなったりして、糖尿病になります。

糖尿病になると、三大合併症と言われる神経障害、網膜症、腎症、足病変といた合併症を生じやすくなり、心臓病や脳卒中の危険因子となるほか、感染症や認知症、がん等の発症リスクが高まります。

HbA1cの有所見割合

令和元年度が56.1%(受診者6,644人)、令和6年度が70.0%(受診者5,236人)で13.9%増加しました。

要精密検査となるのはHbA1c6.5%以上ですが、その前の糖尿病予備群の段階(HbA1c 5.6%から6.4%)でも体の中では変化が起き始め、体中の血管がダメージを受けて動脈硬化が進行します。

高血糖の怖いところは、自覚症状がないまま合併症が進むこと

血糖値が高い状態が続くと

- 心臓や脳などの血管(大血管)では動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞などが発症しやすくなります。

- 細かい血管(細小血管)では、糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症の順番で合併症が発症しやすくなります。これらの合併症は、いったん起きてしまうと元に戻すのは大変難しいです。

- その他、骨粗しょう症、歯周病、認知症、癌のリスクが高まることも分かっています。さらに、抵抗力や傷を治す力が弱まるので、怪我や手術の傷が治りにくく感染症も起こしやすくなります。手術が必要でも、血糖値が安定するまで延期になることもあります。

高血糖の自覚症状はほとんどなく、合併症もかなり進行してからでないと自覚症状に現れません。しかし、これらの合併症は、一度起こると生活の質や経済面に影響を及ぼす大きな要因になります。だからこそ、自覚症状がない段階からの早期発見・対応がとても大切です。

血糖値が上がる原因

様々な原因により、血糖値を一定に保つ働きが崩れ、血糖値が高い状態になります。

予防可能なもの

- 食べ方

食べ過ぎや糖のとり過ぎで血液中の糖の量が急に増えて、すぐに下げられない状態が続きます。 - 肥満

蓄積した内臓脂肪からインスリンが効きにくくなる活性物質が分泌されます。 - 運動不足

運動不足だと、インスリンの働きが悪くなり、筋肉で糖が使われず、脂肪組織にため込まれます。

予防が難しいもの

- 遺伝的要素

インスリンは膵臓から出るホルモンであり、血糖を一定の範囲におさめる働きを担っています。遺伝的要素により、インスリンが出にくくなることがあります。 - 加齢

60歳を過ぎると膵臓の老化により、インスリンの分泌が3分の2程度に少なくなります。

糖尿病の予防・改善の基本となるのは毎日の生活習慣なので、できるところから取り組んでいきましょう。

糖尿病の予防・改善のポイント

健診編

糖尿病を予防するためには早期発見・早期治療が大切です。年に1回は健診を受けて自分の血糖の状態を知り、生活習慣を見直しましょう。また、要精密検査となった場合は健診結果をかかりつけ医に見せ、相談しましょう。

食事編

- 一日3食、栄養バランスよく食べ、朝食はしっかり摂る

欠食やまとめ食いは高血糖につながる可能性があります。また、いも類や果物は糖質を多く含んでいるため、とり過ぎに注意しましょう。 - 腹八分目を意識し、ゆっくりよく噛んで食べる

ゆっくり食べると少量で満足感が得られ、糖の吸収も緩やかになります。 - 間食(お菓子)は控える

間食は食後に上昇して下がり始めた血糖値を再度上昇させてしまうため、食事の間隔は4時間以上空けることが望ましいです。食べたい時は、少量を食後にデザートとして楽しむ、活動量の多い日中に食べるなど工夫しましょう。 - 野菜・海藻・きのこなど食物繊維を含む食品を多く摂る

食物繊維の働きで糖の吸収が緩やかになります。食べる順番はまず野菜からがおすすめです。 - 脂っぽい食べ物を摂り過ぎない

脂っぽい食べ物はエネルギーが高く、胃の停滞時間も長いため高血糖が長時間続きます。

運動編

毎日まとまった時間を作って運動するのは難しいかもしれませんが、体を動かす機会は日常生活の中にたくさんあります。少しでも体を動かす習慣を作りましょう。

- 食後少しでも歩く

血液中の糖がエネルギー源となって消費されるため、高血糖が改善されやすいです。タイミングは、血糖値が高くなる食後が効果的です。習慣がない方はまずは10分から、慣れてきたら1日20分以上を目指しましょう。 - 日常の中で体を動かす習慣を作る

ラジオ体操、できるだけ階段を使う、テレビを見ながらのストレッチ、家事を積極的にこなすなど、無理のない程度にチャレンジしましょう。 - 座りっぱなしの時間が長くならないようにする

身体を動かさない時間が長くならないように、座っている時間が30分を超えたら身体を動かしましょう。

その他

- 禁煙しましょう

タバコは交感神経を刺激して血糖を上昇させます。また、体内のインスリンの働きを妨げます。 - 飲酒は適量に

過度な飲酒は肝臓に負担をかけ、血糖値に影響してきます。

健康診断などで検査結果が分かる方は、こちらの資料も合わせてご覧ください

- 空腹時血糖値100から125㎎/dl、またはHbA1c5.6から6.4%の方

- 上記の方で糖尿病の薬物療法を受けていない方向けのヘルスアップ教室があります

- 空腹時血糖値126ml/dl以上、またはHbA1c6.5%以上の方

空腹時血糖値126mg/dl以上またはHbA1c6.5%以上の方へ[PDF:757KB]

那須赤十字病院共催コラム

広報おおたわらにて、那須赤十字病院のさまざまな医療スタッフによるコラムを掲載しております。

22ページ 那須赤十字病院共催コラムvol.1「今、ストップ高血糖」

22ページ 那須赤十字病院共催コラムvol.2「今、ストップ高血糖」

お問い合わせ

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード