公開日 2025年04月01日

新型コロナウイルス感染症とは

新型コロナウイルス感染症とは、新型コロナウイルスによって起きる感染症です。

主に鼻やのど、気管、肺などの臓器(呼吸器)に感染し、インフルエンザや風邪に似た症状を引き起こします。

一般的にウイルスは増殖、流行を繰り返す中で少しずつ変異していくものであり、新型コロナウイルスも約2週間で一か所程度の速度で変異していると考えられています。

感染の広がりやすさや、引き起こされる病気の重さが変わることもあり、ワクチンや薬が効きにくくなることもあります。

感染経路

- 飛沫感染:ウイルスを含む飛沫が口、鼻、目などの露出した粘膜に付着すること

- エアロゾル感染:空中に浮遊するウイルスを含むエアロゾルを吸い込むこと

- 接触感染:ウイルスを含む飛沫を直接触ったか、ウイルスが付着したものの表面を触った手指で露出した粘膜を触ること

潜伏期間

1日から7日(中央値2から3日)

症状

まず鼻咽頭(びいんとう:鼻とノドの境の部位)などの上気道に感染すると考えられています。

咽頭痛、鼻みず、鼻づまり、せき、頭痛などに加え、倦怠感、発熱、筋肉痛といった全身症状が生じることが多いです。感染しても無症状の方もいます。

事前の備え

発熱などの体調不良時にそなえて、あらかじめ準備しておくと安心です。

- 新型コロナ抗原定性キット

- 解熱鎮痛薬

- 生活必需品(体温計、日持ちする食料など)

新型コロナ抗原定性キット取扱い薬局などについては、

日本薬剤師会ホームページ『新型コロナ検査キット 取扱い薬局情報』(外部サイト)をご確認ください。

発熱などの症状がある場合

コロナに感染したかも?と思ったら

医療機関に行く前に

- あわてずに、症状や常備薬などをチェック

- 国が承認した『新型コロナ抗原定性キット』を用いて、陽性かどうかセルフチェックすることも可能

- セルフチェックは、個人の判断で行っていただくことになります。

【陽性だった場合】症状が軽い場合は、自宅など療養を開始しましょう。

【陰性だった場合】マスク着用や手洗いなどの基本的な感染予防対策を継続しましょう。

重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦など)や症状が重い方など、受診を希望される方は、早めに医療機関に連絡しましょう。

医療機関を受診する際に

まずは、かかりつけ医などの医療機関に連絡しましょう。

<症状がある場合などはマスク着用を>

- 症状がある方

- 新型コロナウイルス感染症の検査陽性の方

- 同居家族に陽性者がいる方

新型コロナウイルスは感染力が強いため高齢の方、基礎疾患をお持ちの方などを感染から守るためにも医療機関、薬局等に行く時は、マスク着用をしましょう。

周囲の方に感染を広げないため、マスク着用などで感染拡大を防止する対応をお願いします。

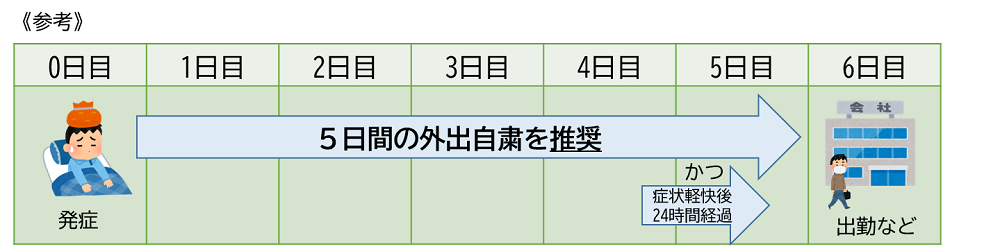

外出自粛の推奨と期間

療養期間の考え方

外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられることとなりましたが、外出を控えることが推奨される期間と周りの方への配慮について周知されておりますので、以下を参考にしながら行動をお願いします。

外出を控えることが推奨される期間

- 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(注意1)として、5日間は外出を控えること(注意2)かつ、

- 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。

(注意1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。

(注意2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用などを徹底してください。

周りの方への配慮

10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者などハイリスク者との接触は控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

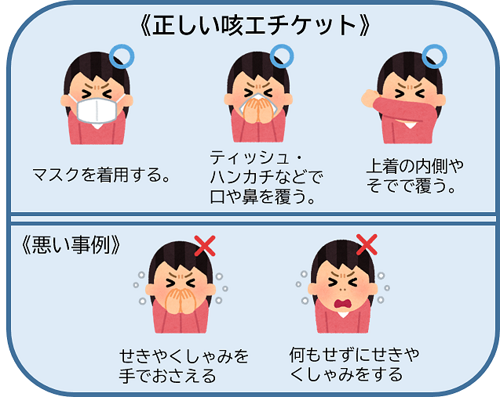

発症後10日を過ぎても咳やくしゃみなどの症状が続いている場合は、マスク着用など咳エチケットを心がけましょう。

【咳エチケットとは】

感染症を他の人に感染させないために、個人が咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえることです。

とちまる救急安心電話相談

救急医療を受診するか迷ったときに相談できる電話窓口

- 概ね15歳未満(こども医療相談)

Tel:♯8000または028-623-3511 - 概ね15歳以上(救急要請相談)

Tel:♯7119または028-623-3344

開設時間

- 月曜日から金曜日:午後4時から翌朝10時まで

- 土・日・祝休日:24時間

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかった後、ほとんどの方は時間経過とともに症状が改善します。いまだ不明な点が多いですが、一部の方で長引く症状(罹患後症状,いわゆる後遺症)があることがわかってきました。

症状が改善せず続く場合には、かかりつけ医等の医療機関に相談しましょう。

詳しくは、厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について」(外部サイト)

在留外国人の方への新型コロナウイルス感染症に関する情報

新型コロナウイルス感染症に関する情報について、多言語でご案内しています。

新型コロナウイルス感染症について

参考

- 栃木県ホームページ「外国人生活支援メニュー」(外部サイト)

- 公益財団法人栃木県国際交流協会ホームページ(外部サイト)

厚生労働省コールセンター等相談窓口

感染症・予防接種に関する電話相談窓口を設置しています

令和6年10月1日から電話番号が変わりました。

<感染症・予防接種相談窓口>

電話番号:0120-469-283(フリーダイヤル)

対応言語:日本語のみ

受付時間:平日午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

下記の新型コロナウイルス関連及び新型コロナワクチンについて相談窓口は、令和6年9月30日をもちまして終了しました。

- 電話相談窓口(コールセンター)

- 聴覚障害者相談窓口(FAX・メールアドレス)