公開日 2023年08月17日

食品ロスとは、本来食べられるのにもかかわらず廃棄されている食べ物のことです。

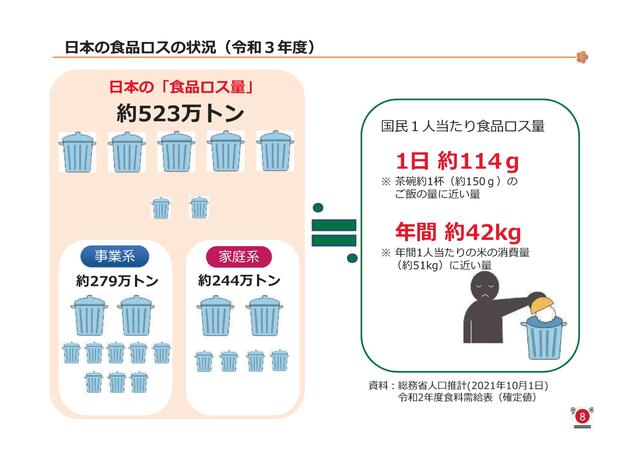

日本では、年間約523万トン(注意)(一人当たり約42kg/年)もの食品ロスが発生していると推計されています。これは国連食糧計画による年間食料援助の量(約440万トン)を大きく上回り、また、私たち一人ひとりが、毎日お茶碗一杯分に近い量の食料を無駄にしていることに相当します。

食品ロスが増えれば、それだけ厨芥ごみ(生ごみ)の処理量が増え、処理費用も同時に増えることになります。食品ロスのことを詳しく知り、削減に取り組みましょう。

(注意)農林水産省及び環境省「令和3年度推計」

食品ロスを減らしましょう(消費者庁作成)[PDF:1.5MB]

出典:「食品ロスとは」(農林水産省)(外部サイト)から抜粋

食品ロスとは?

食品ロスは以下の3種類に分類されます。

- 直接廃棄:食品が一度も食べられないまま捨てられる。

- 食べ残し:十分食べられるのに残り物が捨てられる。

- 過剰除去:食べられる部分も含め必要以上に取り除く。

食品ロスを減らすために

「3きり」にチャレンジ!

- 食品の食べきり

作りすぎに注意しましょう。宴会では「食べきり15(いちご)運動」を実施しましょう。今日から実践!食品ロス削減(消費者庁作成)[PDF:1.17MB]

(注意)食べきり15運動についてはとちぎ食べ切り15運動のページをご覧ください。 - 食材の使いきり

必要な分だけ買いましょう。食材は使いきりましょう。 - 生ごみの水きり

生ごみの80パーセントは水分です。ごみを出す前にギュッとひと絞りしましょう。

買い物では

- 買い物前に冷蔵庫をチェックして、買うものを事前に決めておきましょう。

- 生鮮食品(野菜やお肉、お魚など)は、必要な時に必要な分だけを買いましょう。

料理では

- 食べられる分だけ調理をし、食べ残しをなくしましょう。

- 野菜や果物の皮などを厚く剥かないように気を付けましょう。

その他

消費者庁では、残った料理のリメイクや野菜や果物の皮を活用した料理などを料理レシピの投稿検索サイト「クックパッド」で紹介していますので、参考にしてください。

クックパッド「消費者庁の公式キッチン」(外部サイト)

7日でチャレンジ!食品ロスダイアリー

家庭から発生する食品ロスを減らすためには、まず日々の生活でどの程度食品ロスを出しているのか認識することが大切です。

そこで、日々の生活から発生している食品ロスの量を、日記形式で記録するための「7日でチャレンジ!食品ロスダイアリー」をご紹介します。こちらは、環境省が作成したもので、集計結果をもとに、7日間で発生した食品ロスの量を把握できるだけでなく、食品ロスによる環境影響や、家庭への経済損失に換算することもできますので、ご活用ください。

フードバンクについて

フードバンクとは、賞味期限内でまだ食べられる食品を企業や個人から寄付をしてもらい、食べ物に困っている人や福祉施設などに無償で提供する活動です。

まだ食べられる食品とは

- 賞味期限間近の食品

- 過剰在庫となった食品

- 外の箱がつぶれたり、へこんだりした食品 など

フードバンクの活動については、フードバンク宇都宮(外部サイト) 、フードバンクってなに? 「もったいない」から「ありがとう」へ(栃木県作成)[PDF:2.35MB]をご覧ください。

、フードバンクってなに? 「もったいない」から「ありがとう」へ(栃木県作成)[PDF:2.35MB]をご覧ください。

ごみ質分析結果について

大田原市では、もやせるごみの中身を調べる「ごみ質分析」を年2回(夏季・冬季)行っています。

令和4年度に行った結果、資源ごみの混入や食品ロスが目立ち、また、缶や小型家電、重大な事故につながる恐れのある充電式電池も混入していました。

正しい分別と食品ロス削減にご協力ください。

関連リンク先

栃木県ホームページ「食品ロス削減について」(外部サイト)

消費者庁ホームページ「食品ロスについて知る・学ぶ」(外部サイト)

農林水産省ホームページ「食品ロスとは」(外部サイト)

環境省ホームページ「食品リサイクル関連 食品ロスの削減・食品廃棄物等の発生抑制」(外部サイト)

食品ロスポータルサイト~食べ物を捨てない社会へ~(外部サイト)

お問い合わせ

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード